参考文献

総合(博物館)

- Computer History Museum「Exhibits - Timeline」

http://www.computerhistory.org/timeline/?category=cmptr - 情報処理学会「コンピュータ博物館」

http://museum.ipsj.or.jp/

年表(一覧性のあるもの)

- IBM「コンピュータの歴史」

(テクノロジー)

http://www.ibm.com/jp/ibm/mugendai/no115/pdf/115m.pdf

(アプリケーション)

http://www.ibm.com/jp/ibm/mugendai/no116/pdf/116m.pdf - IPA「経済産業省の情報政策(1950~)」

http://www.ipa.go.jp/about/e-book/itphist/pdf/chrono.pdf - 上山 清二「コンピュータの歴史(年表)」

http://www.infonet.co.jp/ueyama/ip/history/history_ct.html

コンピュータ歴史

- 山田昭彦「コンピュータ開発史概要と資料保存状況について」

-第一世代と第二世代コンピュータを中心に-

http://sts.kahaku.go.jp/diversity/document/system/pdf/003.pdf

-第3世代と第3.5世代コンピュータを中心に-

http://sts.kahaku.go.jp/diversity/document/system/pdf/006.pdf - 坂本和一「世界コンピュータ産業史」

1 コンピュータ産業の形成:1950年代~60年代前半

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/1329/1/e_40301sakamoto.pdf

2 IC時代のコンピュータ産業:1960年代後半

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/1328/1/e_40402sakamoto.pdf

3 LSI時代のコンピュータ産業:1970年代

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/1327/1/e_40502sakamoto.pdf

41 超LSI時代のコンピュータ産業(1):1980年代(その1)

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/1325/1/e_41201sakamoto.pdf

42 超LSI時代のコンピュータ産業(2):1980年代(その2)

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/1323/1/e_42103sakamoto.pdf - 花岡 菖「黎明期のコンピュータの発展に関する一考察」

(1)黎明期のコンピュータ事情

http://opac.kanto-gakuin.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.utf-8/NI00000006/Body/link/215k-hanaoka.pdf

(2)MISブーム前後のコンピュータ事情

http://opac.kanto-gakuin.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.utf-8/NI00000019/Body/link/hanaoka.pdf

(3)黎明期における主導概念の変遷

http://opac.kanto-gakuin.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.utf-8/NI00000035/Body/link/hanaoka.pdf - 岡本行二「日本の情報システムとコンピュータ利用」

http://www.issj.net/journal/jissj/Vol2_No1/A04V2N1.pdf - ~yasu「コンピュータの歴史」

http://www1.megaegg.ne.jp/~yasu/history/hisindex.html

コンピュータの世代区分

汎用コンピュータは,CPUに用いられている記憶素子により4つの世代に区分できる。1980年以降はすべて第4世代属するが、そのVLSIの集積度は急激に向上し、価格も急速に低下した。

| 世代 | 年代 | 論理素子 | 集積度 | 初期の代表機 | 性能 (MIPS) | 相対 価格比 |

| 第1世代 | ~1960 | 真空管 | 1 | 1946:ENIAC | 0.01 | 100 |

| 第2世代 | 1960~1964 | トランジスタ | 1 | 1959:IBM 7070, IBM 1401 | 0.1 | 10 |

| 第3世代 第3.5世代 |

1964~1970 1970~1980 |

IC(SSI) LSI |

2-1000 1k-100k |

1964:IBM 360 1971:IBM 370 |

1 3 | 1 0.1 |

| 第4世代 | 1980~ | VLSI | 100k-10M | 1980:IBM 3081 | 100 | 0.001 |

ICとは、多数のトランジスタを小さなチップに集積した集積回路であり、それの高密度化により、LSI,VLSIという(さらにはULS、GLSなどともいう)。

MIPSとは、1秒間に1百万回の命令を処理する速度。

コンピュータの黎明期(~1960)

1940年代:世界最初のコンピュータの出現

- 1942:ABC(アタナソフ、ベリー)

世界初のコンピュータ - 1946:ENIAC(モークリー、エッカート)

以降のコンピュータの基礎となったコンピュータ - 1949:EDSAC(ウィルクス、ケンブリッジ大学)

最初のノイマン型コンピュータ。プログラム内蔵方式 - 1950:UNIVAC―1(Remington Rand)

世界最初の商用コンピュータ。アメリカ統計局に納入

長い間、「最初のコンピュータ」はENIACだといわれていた。ところが、ENIACの特許をめぐりスペリランドとハネウエルの間で訴訟があり、その過程でABCの存在が重視された。1973年、ミネソタ地裁はENIACの開発にはABCを参照していたと判決した。

どれが「最初」かは、「コンピュータの定義」による。現在のコンピュータは、ノイマンのプログラム内蔵方式による汎用計算機である。ABCは、線形計算に限定されていたのに対して、ENIACは汎用の計算機であった。ENIACのほうがその後のコンピュータに大きな影響を及ぼしたのは事実であり、その功績は判決後でも広く認められている。

ENIACでは、プログラム内蔵方式ではなかった。プログラムを実行は、人間が手で配線していたのである。プログラム内蔵方式のコンピュータがいくつか発表されたが、実用的になったのはEDSACである。

これらのコンピュータは、すべて大学や研究所で、自分の計算のために開発されたものである。最初に商用として開発されたのはUNIVAC―1であり、最終的には47台販売した。この成功により、ユニバックは先駆的なコンピュータ市場でのトップリーダーの地位(その後IBMになってしまうが)を得たのである。

- 参照

- Winegrad「ENIAC誕生50周年 情報化時代の幕開け」

http://www.unisys.co.jp/ENIAC/

ENIACの開発プロジェクト。他の初期コンピュータとの関係も - 稲葉慶和「崩れなかったENIAC神話」

http://www.zoomin.co.jp/patbank/inaba/inaba07.html

スペリランド・ハネウエル裁判の解説 - 上山 清二「コンピュータの歴史 最初のコンピュータ」

http://www.infonet.co.jp/ueyama/ip/history/firstcomputer.html

「最初の」コンピュータの比較

1950年代後半:第2世代への移行と国産コンピュータの出現

- 1948:ベル研究所、トランジスタ発明

- 1954:後藤英一、パラメトロン発明

- 1954:TRADIC

世界初のトランジスタコンピュータ。爆撃機搭載用 - 1956:FUJIC(岡崎文次、富士フィルム)

日本最初のコンピュータ(真空管) - 1956:ETL Mark III(電気試験所)

日本最初のトランジスタコンピュータ - 1957:MUSASHINO-1(電電公社)

世界最初のパラメトロンコンピュータ - 1959:IBM 7090(科学技術計算用、大型機)

- 1959:IBM 1401(事務処理用、中型機) 量産トランジスタコンピュータ。第2世代への移行

日本では、パラメトロンを発明し、それを用いたコンピュータが国産各社から開発されたが、長続きせず、1962年頃に打ち切られてトランジスタが主流になる。

米国では、1955年頃から商用のトランジスタコンピュータがいくつか発売されていたが、1959年のIBM 1401は1400シリーズ、IBM 7090は7000シリーズとして大ヒットし、この時点でコンピュータが第2世代になったとされる。

なお、IBMは、パンチカードシステムでトップシェアをもっていたため、コンピュータへの参入はむしろ遅れたのだが、参入すると急速に発展し、1956年にはトップになっていた。それが、1959のIBM 7070 と IBM 1401 により、その地位を確立したのである。

内部記憶装置:磁気ドラムからコアメモリ(磁心記憶)へ

- 1932:磁気ドラムメモリの発明(グスタフ・タウシェク)

- 1949:磁気コアメモリの開発(An Wang、Way-Dong Woo)

- 1953:フォレスタ(MIT)Whinwindにコアメモリを初採用

- 1954:IBM 704 初めて磁気コアメモリを採用

コンピュータの初期の頃は、主記憶装置(メモリ)には水銀遅延線やウィリアムス管、その後、磁気ドラムが用いられるようになった。磁気ドラムは、円筒の表面に磁気記録面をつくり、それを高速回転させてアクセスする。機械的な動作のため低速であるし、容量を大きくするには装置が巨大になってしまう。

それに対して、磁気コアメモリは格子状に並んだフェライトに電荷をON/OFFして記憶する仕組みである。高速・小型化が可能になる。1950年代後半からは磁気コアメモリが主流になり、1970年代初めに半導体RAMになるまで、長い間用いられていた。

外部記憶装置:磁気テープと磁気ディスク

- 1952:最初の磁気テープ装置(IBM 726)

- 1956:最初の磁気ディスク装置(IBM、305 RAMAC)

外部記憶装置では、録音テープとしての磁気テープは、既に第2次世界大戦中にドイツ軍が使用しており、戦後は民間に広く普及していたが、それを改良してデジタルデータの記録媒体として用いるようになった。

また、一時的な情報の記録には、当初は磁気ドラムが用いられていたが、次第に磁気ディスクが主流になった。磁気ドラムは記憶面が円筒の表面であるのに対して磁気ディスクは両面に記憶面をもつ複数の円盤を重ねたものである。そのため、磁気ドラムは体積当たりの記憶容量は小さい(大きな体積が必要になる)が、アクセス時間は短い(高速)である。そのため、オンラインの高速補助記憶装置として,大容量データ蓄積用の磁気テープ装置と組み合わせて用いられていたが、次第に磁気ディスクが高速になるのに伴い、姿を消していった。

- 参照

- 情報処理学会「コンピュータ博物館 黎明期のコンピュータ」

http://museum.ipsj.or.jp/computer/dawn/index.html - ~yasu「コンピュータの歴史 国産コンピュータの黎明」

http://www1.megaegg.ne.jp/~yasu/history/computer/computer4.html

日本でのコンピュータの利用

1950年代では、国産コンピュータは研究段階で、大規模処理を必要とする実用機としては不十分であり、米国からの輸入機に頼ることになった。

- 1955:東京証券取引所と野村證券、UNIVAC120

日本最初の商用コンピュータ導入

参照:野村総研「イベント フォーラム BITS2005」

http://www.nri.co.jp/publicity/event/2005/050607.html - 1957:国鉄鉄道技術研究所と三菱電機、BENDIX-G15(技術計算)

- 1959:気象庁、IBM 704。台風進路予測

- 1959:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)、IBM 650

日本初の銀行へのコンピュータ導入。その後、1960年代を通して銀行への輸入機導入が普及。さらに部分的にオンライン化され、第1次銀行オンラインへと発展。 - 1959:東芝、UNIVAC-USS900、重電系技術研究用

1950年代でのUNIVAC機の輸入が多かったことについて、政治の影が噂されたことがある。

マッカーサー(Douglas MacArthur)は、1945年、日本敗戦後の連合国軍最高司令官であったが、1951年、朝鮮戦争のさなかに解任された。その直後の1952年にレミントンランド(UNIVAC)の会長に就任した。一方、日本では、1951年に外資導入第一号会社として日本レミントンランドが設立した。そして、当時の首相吉田茂の側近が取締役に就任した。このような関係から、UNIVAC機の輸入に関して話題になった。しかし、これが大きな影響を与えたとはいえないというのが事実のようである。

参照:遠藤諭「マッカーサー元帥とコンピュータ(2)」

http://blogmag.ascii.jp/tokyocurrydiary/2006/03/post_2.html

1960年代前半:

高級言語の出現

- 1956:FORTRAN、(IBM)科学技術計算用

1961年にFORTRAN IVとなり、その後国際規格になった。 - 1960:ALGOL(欧州研究グループ)科学技術計算用

- 1960:COBOL(IBM)事務処理用

- 1960:LISP(MIT、ジョン・マッカーシー)人工知能研究用関数型言語

- 1964:PL/1(IBM)汎用言語

1960年代前半の世界動向では、トランジスタコンピュータの性能が向上し普及したが、それ以上に重要なのは、FORTRANやCOBOLなどの高級言語の出現である。

プログラミング言語は、

第1世代:機械語、第2世代:アセンブラ、第3世代:高級言語、第4世代:非手続き型言語など

に区分される。

1960年代前半に、第3世代言語が開発された。これらはその後国際規格になり、汎用コンピュータでの標準的言語として普及した。

参照:プログラミング言語の歴史

国産コンピュータ産業の台頭

1960年頃になると、日本でのコンピュータ産業が台頭し、コンピュータ研究開発の主流は大学や研究所からメーカーに移行した。1960年頃の主要な国産機を掲げる。

日立:HITAC 301

東芝:TOSBAC 2100

富士通:FACOM 212

日本電気:NEAC 2203

内部記憶装置

|

|

内部記憶装置は、1960年当初では磁気ドラムが利用されていたが、急速にコアメモリへと移行した。

外部記憶装置

|

|

|

1960年代になると、磁気テープや磁気ディスクなど外部記憶装置が国産されるようになった。

通常、データやプログラムは磁気テープに記録されていた。磁気テープでは、アクセスの都度、テープの先頭から読み込む必要がある。多数のファイルを1つの磁気テープに記録したのでは、後ろのほうに記録されたファイルを読むのに時間がかかるので、1ファイル1テープで記録するのが通常であった。また、ファイルを更新をする場合、元のファイルの磁気テープと更新ファイルを突き合わせながら新しい磁気テープに書き込む方法になる。しかも、そのためには、ファイルのデータをキーの順序に並べ替え(ソートという)ておく必要がある。

磁気テープ装置の台数を増やすには費用がかかる。そのため、磁気テープの取り外し付けがオペレータの大きな作業になっていた。逆に多くの処理を効率よく行うには、磁気テープ装置の台数を増やす必要がある。そのため、大規模なコンピュータ室には、多数の磁気テープ装置が並んでいた。

プログラムやマスタファイルのように、比較的容量が小さく、繰返し利用されるファイルは、ランダムアクセスができる磁気ディスクに保管するのが適切である。当初の磁気ディスクは、密閉型といい、現在のパソコンの磁気ディスクと同様に、装置と記憶媒体が一体になっていた。しかし、磁気ディスクの利用に適したデータが増加するのに伴い、それを分離した交換可能なディスクパックが求められるようになってきた。

当初のディスクパックIBM 1311の記憶媒体IBM 1316は、14インチの円盤6枚(記録面10面)で4.5kgもしたし、FACOM 461の容量は5MBで、速度はシーク時間90ms、サーチ時間12.5ms(2,400rpm)、データ転送速度131kb/sという仕様であったが、急速に軽量化、大容量化、高速化が進んだ。

- 参照

- 情報処理学会「コンピュータ博物館 磁気テープ装置」

http://museum.ipsj.or.jp/computer/device/magnetic_tape/index.html - 情報処理学会「コンピュータ博物館 磁気ディスク装置」

http://museum.ipsj.or.jp/computer/device/magnetic_disk/index.html

入力機器

- 1958:沖電気、紙テープ読取装置OKI-58

- 1958:沖電気、紙テープさん孔装置

- 1959:富士通、紙カード読取装置R-301A

- 1959:富士通、紙テープ読取装置R-202

- 1961:沖電気、紙カード読取装置OKITAC-5094

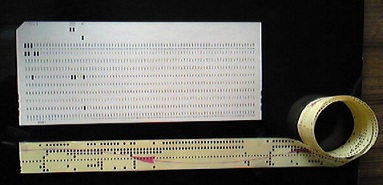

現在では、コンピュータにデータを入力するには、ディスプレイを見ながらキーボードから入力するのが通常であるが、それが一般に普及したのは1970年代になってからである。それまでは、テレタイプやパンチカードシステムで普及していた穿孔した紙テープや紙カードを用いていた。

1950年代末から1960年代前半にかけて、広く標準的に用いられるようになった、光学式の8単位の紙テープ読取装置、80桁の紙カード読取装置が国産化した。

|

||

| 出典: 情報処理学会「コンピュータ博物館 紙テープ・カード入出力装置」 | ||

- 参照

- 情報処理学会「コンピュータ博物館 紙テープ・カード入出力装置」

http://museum.ipsj.or.jp/computer/device/paper/index.html

http://museum.ipsj.or.jp/computer/device/paper/words.html

大型機はほとんどがIBM機

日本でのコンピュータの導入は1950年代から始まったが、当時は特殊な分野に限られていた。1960年代になると、一般企業でもコンピュータの活用が重要なことが認識されるようになり、大企業でのコンピュータ導入が始まった。しかし、大規模用途では国産機は機能も性能も不十分であったため、この頃の初期ユーザは(特に大型機は)輸入機を採用していた。また輸入機のほとんどがIBM機になった。

- 1961:八幡製鉄、IBM 7070、IBM 1401

- 1962:トヨタ自動車販売、IBM 305

- 1962:日本IBM、商用の計算センター(ワカ末ビル)にIBM 7090設置

- 1962:明治生命、IBM 1401

- 1964:東京オリンピック、IBM1401/1440

公式記録の収集作業のオンライン化。このシステムを応用して、1965年に三井銀行は日本初の銀行オンラインシステム実現

当時のコンピュータは、大企業のステータスシンボルだった。コンピュータは本社のガラス張りの部屋に鎮座し、技術者は白衣を着てスリッパに履き替えるという環境だった。見学コーナーを設けて室内をテレビで放映するようなことも行われた。

ところが現在では、計算センター等の所在は秘密にしていることが多い。1975年に、間組の本社にあるコンピュータがテロ集団により爆破され、大きな損失を被ったことが機会になった。

国産コンピュータ育成政策と技術提携

通商産業省(現経済産業省)は、国産コンピュータ産業を育成することが重要だと認識し、そのための措置を行ってきた。

- 1957:電子工業振興臨時措置法(電振法)

- 1960:日本電子計算機(JECC)設立

コンピュータは高価であり買い取りは困難である。IBMは潤沢な資金力によりレンタル制度でシェアを伸ばしていたが、国産メーカーには自力で行う資金力はない。それで、JECCがメーカーからコンピュータを買い取り、それをユーザーにレンタルした。 - 1962:FONTAC開発開始

沖電気、日本電気、富士通の3社が共同で電子計算機技術研究組合を設立して、IBM 1401に対抗できる国産機FONTAC(電信電話公社納入)を研究

技術を習得するには、優れた技術をもつ企業と技術連携するのが早道である。当然、IBMが連携候補になるが、IBMは下請け100%出資でなければ技術供与はしないという方針であった。それで、国産各社はIBM以外の企業と技術連携をして、IBM 1401 に対抗できる機種を開発した(富士通は独自路線)。

その結果、1960年代中頃までには、国産機も本格的なものになり、大企業での国産機利用が進んだ。

- 1961:日立製作所:RCA(Radio Corp. of America) → 1965:HITAC 8000 シリーズ

- 1962:三菱電機:TRW(Thompson Ramo Wooldridge Inc.) → 1964:MELCOM 1530 シリーズ

- 1962:日本電気:ハネウェル(Minneapolis―Honeywell Regulator Co.) → 1965:NEAC 2200 シリーズ

- 1963:沖電気:スペリーランド(ユニバック)→ 1966:OUK 9000 シリーズ

- 1964:東芝:GE(General Electric Co.) → 1964:TOSBAC 5400 シリーズ

- 富士通は独自路線 → 1965:FACOM 230 シリーズ

- IPA(情報処理推進機構)「過去の情報政策と情報産業に関する調査・分析について 調査報告書」

http://www.ipa.go.jp/about/e-book/itphist/pdf/report.pdf - ~yasu「コンピュータの歴史 通産省とコンピュータ」

http://www1.megaegg.ne.jp/~yasu/history/computer/computer5.html

1960年代後半:本格的コンピュータに-第3世代-

IBMシステム/360の出現

1964年にIBMが発表したS/360シリーズは、次のような特徴を持ち,当時としては画期的なものであった。多くのメーカーが追従して業界標準になり、現在に至るコンピュータの基本的な設計思想(アーキテクチャ)になった。

- ICの全面的採用

集積回路は1958年にテキサスインストリメンツやフェアチャイルドにより開発されていたが、それを全面的に採用した。これにより、コンピュータは第3世代へ突入したといわれている。 - 汎用コンピュータ

科学技術計算用と事務処理用では必要とされる機能が異なるので,従来はそれぞれ別のコンピュータを用いていた。本シリーズによりすべての用途をカバーできるようになった。それが「360」のいわれであり、また、このようなコンピュータが「汎用コンピュータ」といわれるようになったのである。 - 統一アーキテクチャ(ファミリシリーズ)

従来は,コンピュータごとに設計思想(アーキテクチャといいます)が異なっていたので,同じメーカーのコンピュータでも,小型機から大型機に移行するときには,プログラムやデータを変換する必要があった。それがこの「シリーズ」では,超小型機から超大型機まで同じアーキテクチャで設計されているので,容易に上位互換ができるようになった。 - 「バイト」の概念とEBCDIC

8ビットを1バイトとし、その文字コードとしてEBCDICを策定しました。その後の汎用コンピュータは互換性を維持するために、この方式を採用するようになった。

S/360をめぐるトピックス

S/360の開発は、規模が大きく、内容も画期的であったので、多くの話題を残している。

- 巨大プロジェクト

S/360 開発に要した費用は、発表をはさむ前後4年間に開発費,製造準備費,レンタル資金,販売費なとをあわせて50億ドル(開発費だげで5億ドル)(坂本和一「IC時代のコンピュータ産業」)あるいは総額で280億ドルであり、月に人類を送るアポロ計画の254億ドルを超えたそうだ(Wikipedia「System/360」)。 - プラグコンパティブル

他社にはIBMに対抗するだけの資金力がないので、IBMに追従するか、ニッチの分野に転進するしかない。1967年頃には、大型コンピュータにおける米国メーカーの出荷高の7割以上を占め、「IBMと7人の小人」(UNIVAC、バロース、SDS、CDC、GE、RCA、ハネウェル)といわれた。

これが独占禁止法の対象となり、IBMは海外進出を積極的に行い、欧州でシェアを伸ばした。日本へも進出たのだが、国の国産機育成政策により、他国ほどのシェアは得られなかった。

IBMは、その後ダウンサイジングによる汎用コンピュータの凋落までの間、ほぼ独占的な地位を確立しており、しかも、富士通や日立もIBM互換(プラグコンパティブル)を進めたため、IBMの方針がコンピュータの将来を決定するような状況になった。そのため「IBMはベストではないが正しい(right)のだ(IBMがいう通りにしていれば間違いがない)」といわれた(1990年代のマイクロソフトも同様?)。

参照:高橋 茂「プラグコンパティブル・メインフレームの盛衰」

(1) http://museum.ipsj.or.jp/guide/pdf/magazine/IPSJ-MGN440310.pdf

(2) http://museum.ipsj.or.jp/guide/pdf/magazine/IPSJ-MGN440413.pdf

(3) http://museum.ipsj.or.jp/guide/pdf/magazine/IPSJ-MGN440517.pdf - ブルックスの法則

ブルックス(Frederick Phillips Brooks, Jr.)は、OS/360の開発者である。この巨大なソフトウェア開発プロジェクトを運営した経験を述べた『人月の神話』『銀の弾などない』は、ソフトウェア工学やプロジェクト管理の重要文献になっている。

そのなかで「遅れているソフトウェアプロジェクトへの要員追加はさらに遅らせるだけだ」「ソフトウェア開発における銀の弾丸(万能薬)はない」などの名言が多くあり、「ブルックスの法則」といわれている。

国産コンピュータ導入の本格化

- 1964:東京大学大型計算機センター、HITAC5020

- 1968:京都大学大型コンピュータセンター FACOM230-60

参照:三輪 修「私のコンピュータ開発史 FACOM230-60システム 京都大学」 - 1966:大型技術研究開発制度発足(略称大型プロジェクト)

- 1968:超高性能電子計算機研究組合発足

- 1971:特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(機電法)制定

1960年代中頃になると、国産コンピュータ設置台数が急速に増加した。大企業でのコンピュータ導入が本格化し、しかも、国の国産機振興策により国産機の採用が多かったからである。国産機の設置台数は、1961年では91台だったのが、1962年では229台になり輸入機よりも多くなった。

また、大型機(統計区分により、後で中型機とされるものもあるが)では、1960年代前半では大学や国の機関を中心に設置されていたが、後半になると急速に民間企業へも広まり、1960年代末には、輸入機と肩を並べるまでになった。

国のコンピュータ支援策は、世界と競争するための高度技術開発へと進み、IBM360シリーズの上位機種への対抗機を開発する官民連合プロジェクトの結成や、機電法などの法律制定などが行われた。

先駆的オンライン利用

- 1964:国鉄、座席予約システム(「みどりの窓口」の原型)「MARS101」稼働

座席予約システムとしては1960年のMARS-1があるが、オンライン化したのはMARS101が最初。これが日本初のオンラインシステムとされる。日立HITAC303がホストコンピュータ - 1964:アメリカン航空、座席予約システム「SABRE」稼動

- 1964:東京オリンピックのオンラインシステム稼働(日本IBM)

- 1965:三井銀行、本店・支店間オンラインを稼働

オリンピックでのオンライン化技術の転用。世界初のオンライン・バンキング・システム - 1968:電電公社、全国地方銀行間データ通信サービスを開始

これが発展して、1973年に第2次銀行オンライン(他行とのオンライン接続、CD/ATMの利用など)が稼働 - 1969:米国防総省、インターネットの起源となる「アーパネット」構築

MISブーム

1960年代の末頃になると、米国の先進企業では業務の機械化がほぼ達成した。そして、事務処理を超えて、管理統制のための情報を迅速に正確に提供することが重要だと認識されるようになった。MIS(Management Information System:経営情報システム)の概念である。

1968年に、日本生産本部と日本電子計算機協会は、米国にMIS視察団を送り、その報告書「MISの開発及び利用に関する提言」を発表した。経営革新にはMISの導入が重要だとされ、1970年代のコンピュータ導入および拡大の合言葉になった。

参照:「MIS(経営情報システム)」

MISの概念は適切であったが、当時のコンピュータ技術が不十分であった。TSS技術(後述)は未だポピュラーではなく、紙の出力が一般的であった。通常はグラフ出力ができず数表の形式であり、しかも、日本では未だ漢字出力ができず、英数字とカナだけの出力であった。

また、提供側でもプログラム開発生産性が低かったこと、アドホックな加工に適したデータベース(RDBなど)が存在しなかったことから、依頼をしても結果が提供されるまでに数日かかるような状況であった。

そのため、社長が出社すると机の上に大量の書類が積み上げられ、その内容は数字とカナの羅列であった。これでは読み気すら起こらない。コンピュータは紙くず製造機であり、MISはMissあるいはMythだと揶揄されるような有様であった。

1970年代前半(第3.5世代):「日の丸コンピュータ」の開発促進期

IBMシステム/370の時代

- 1968:TI社、大規模集積回路(LSI)

- 1970:IBM、システム/370出荷

- 1972:IBM、DOS/VS発表

- 1974:IBM、MVS発表

IBM370は、LSIを用いた第3.5世代コンピュータである。それとそのOSであるMVSは、次の機能をもつ。これにより、汎用コンピュータはほぼ完成されたといってよい。

- 上位互換性

360のソフトウェアやデータがそのまま利用できる。この継続性の思想は現在のzシリーズまで継承されている。 - 仮想記憶

仮想記憶は1962年にマンチェスター大学により開発され、1961年に、バロースは世界初の仮想記憶をサポートした商用コンピュータ B5000 をリリースした。さらに、1965年にはMITがMulticsで採用した頃から普及してきた。そして、IBMがDOS/VSでサポートすることにより、標準的な仕様となった。 - 仮想計算機

VM(Virtual Machine)とは、仮想記憶の概念を拡大したもので、一台の物理マシンの上に複数の仮想コンピュータが稼働できるようにするものである。

アンバンドリング

- 1969:IBM、ハードとソフトのアンバンドリング政策を発表

- 1971:アンバンドリングの実施

- 1977:国産各社もアンバンドリング政策を発表

- 1978:特定機械情報産業振興臨時措置法(機情法)公布

従来は、OSやコンパイラなどのソフトウェアはハードウェアの付属物とみなされ、IBMは包括レンタル価格方式を採用していた。すなわち、IBMのソフトウェアを利用するには、IBMのハードウェアを使わなければならなかったのである。

IBMは既に独占的なシェアをもっていたが、この販売方法が障壁を高めているとされ、アメリカ司法省は1969 年に反トラスト法(独占禁止法)違反であるとして公正取引委員会に提訴した。それに対して、IBMは、ソフトウェアをハードウェアと分離するアンバンドリング(価格分離)政策を発表した。

これにより、ソフトウェアが独自の価値をもつ商品として認識されるようになり、ソフトウェア業界や互換機業界が活発になった。

国内各社は、体力が弱く、即時に追従できなかったが、1970年代後半には、後述のように「一人立ち」できる状況になってきたため、国の政策もあり、アンバンドリングに踏み切った。また、国は機情法を制定した。これは、1971年の機電法などのハードウェア産業育成に加えてソフトウェア産業の振興を重視したものである。

一人前になった「日の丸コンピュータ」

- 1970:大阪万博(EXPO70)開催

- 1971:国産電子計算機メーカー再編

- 1973:政府、電子計算機自由化を正式決定

- 1975:電子計算機の資本・輸入完全自由化

1960年代を通して、国産メーカーは力をつけてきた。1970年の大阪万博は、会場管理システム、パビリオンのイベント、未来を先取りした機器のデモンストレーションなど、日本のコンピュータ技術が世界のトップクラスになったことを示した。

しかし、IBMシステム/370は、国産メーカーを突き放すものであった。このような進歩に対抗するには、純国産技術による次世代機開発能力が必要だとされた。そして、国の指導のもとで、国産6社を3グループ再編成し、新シリーズの開発を行った。

日立・富士通:Mシリーズ

東芝・日本電気:ACOSシリーズ

沖・三菱電機:COSMO シリーズ

このような政策と各社の努力により、IBM370に対抗できるレベルになってきた。一方、従来から米国はコンピュータ輸入規制を撤廃すべきだと圧力をかけていた。国は、国内市場がIBM支配になる危険は少なく、むしろ、競争による技術発展が期待できると判断して、1975年に完全自由化に踏み切った。その判断は適切で、国内市場での国産機シェアは次第に増大した。

1970年代後半(第3.5世代):ネットワークと日本語処理

日本語の利用

- 1978:JIS漢字コード(JIS C 6226:1978)設定

- 1978:NTT、高速漢字プリンタ装置(LP15000)

- 1978:東芝、最初の日本語ワープロ「JW-10」

- 1979:富士通、JEF (Japanese processing Extended Feature)汎用コンピュータ用漢字コード

- 1980:富士通、JEF対応ラインプリンタ Facom7615D

1970年代末で、やっとコンピュータで日本語(かなと漢字)が使えるようになった。それまでは、英数字やカナなど、現在での半角文字しか使えなかったのである(当然ながら、グラフ出力などはできない)。そのため、伊藤忠など、社内公用文書を漢字を廃止し、カナだけにするような動きもあったほどである。また、漢字や罫線が必要な帳票では、あらかじめそれらを印刷しておく必要があり、コンピュータ室には大量の専用用紙が保管されている状態であった。

漢字が出力できるということは、2バイトのコード体系のうち、定義されていない部分を活用するころも可能である。「株式会社」や「万円」などを1文字にした「特殊漢字」や、罫線用活字を提供することができる。コンピュータが急速に身近なものに思えるようになったのである。

当然ながら、日本語への関心は国内メーカーのほうが高い。そのため、日本語対応が輸入機への障壁として作用したともいえる。逆に、各社が独自に日本語対応をしたため、メーカー間での互換性がなく、自由競争を阻害したともいえる。

データ通信の規制緩和

1985年までは、通信は「電信電話公社」という国の直轄事業であった。通信には厳しい規制があり、1960年代までは、専用線の共同使用や加入電話回線へのコンピュータ接続は制限されていた。一部の先駆的オンライン化は、その規制下で例外的に認められたものである。

しかし、企業グループでの共同計算センターの設置、商用の計算サービス、オンラインデータ交換などの要請が強くなり、1970年代になると、次第に規制緩和、サービスの拡大が行われるようになった。

その結果、1970年代の末頃までには、公社という役所仕事での制約はあるものの、社内でのオンラインやTSSの利用、他社とのデータ交換ができるようになった。

- 1971:特定通信回線でのデータ通信の利用制限撤廃

- 1972:公衆通信回線でのデータ通信の利用制限撤廃

自社内でのデータ通信(オンライン、TSSなどの利用)が自由になった。 - 1976:特定通信回線の他人使用の基準を改正し、情報処理業者の制限を大幅緩和

他社と特定通信回線でのオンライン化が可能。しかし、事前承認が必要。 - 1979:DDX網(回線交換)サービス開始

- 1980:DDX網(パケット交換)サービス開始

データ通信に適した回線網サービス

TSSの実用化と普及

- 1961:MIT、CTSS(Compatible TSS)開発

- 1964:ダートマス大学、DTSS(Dartmouth TSS)開発

これらは研究者によるデモンストレーションの段階 - 1967:MITとIBM、CP-67/CMS開発

IBM System/360 Model67にこのOSを搭載、数十台の端末からの同時使用を実用化 - 1968:NEC、阪大の汎用機でTSS稼働

- 1968:日立、電信電話公社のDIPS-0でTSS稼働

- 1970:富士通、FACOM 230-50にTSS機能搭載

国内でも大学や研究所を対象とする特定機能であったが、1970年代中頃になると、TSS機能をもつOSを標準搭載する機種が普及しはじめた。

TSS(Time-Sharing System)とは、通信回線で接続した多数の端末から、1台のコンピュータを共同利用する利用形態である。そのための技術は、1960年代から研究され実地に適用されてきた。しかし、一般企業の汎用コンピュータでTSSが実用化されるのは、1970年代後半である。

一般企業でのTSS利用は、当初はIT部門でのプログラム開発に採用された。これまで、紙カードや紙テープにパンチしてバッチ処理をしていたのが、端末ディスプレイでコーディングでき、コンパイルを命令すれば即時に結果が得られる。この環境によりプラグラマの生産性が画期的に向上した。

DSSの概念

1971年に、Gorry & Scott Morton, 「A Framework for Management Information System」が出版された。MISを論じたものであるが、そのなかで、コンピュータの新しい利用分野として、DSS(Decision Support System)を提唱した。DSSには、「モデルベースによる意思決定のためのシステム(狭義のDSS)」と「ESS(exective support system)」がある。

狭義のDSSは、企業モデルや財務モデルを作成して「売上が5%増大したら?」「仕入原価が10%増加したら?」「利益はどうなるか」というようなwhat-If問題を分析する分野である。現在では、Excelなどの表計算ソフトの機能になっているが、当時では、このよなツールをTSSで利用させる計算センターもあった。

重要なのは、むしろESSである。MISでも経営管理者に多様な情報を提供することが重要だとされたが、膨大な紙の山になり実際的ではなかった。それがTSSを用いることにより、利用者は画面に表示されたメニューを選択することにより必要な情報だけを入手できる。すなわち、オンデマンドでの情報入手が可能になったのである。さらに1970年代末には日本語表示や出力ができるようになったことが普及に役立った。

このESSは、1980年代になると全社員を対象にした情報検索系システムになり、さらに1990年代のデータウェアハウス

、2000年代のBI(Business Intelligence)へと発展する。

1980年代前半(第4世代):IBM対抗者になった国産メーカー

- 1979:IBM、システム/4300シリーズ、第4世代へ

- 1982:IBM、システム/3080、370-XAアーキテクチャ

- 1982:IBM産業スパイ事件

- 1982:第五世代コンピュータプロジェクト

IBMシステム/370-XA、IBM3081、第4世代へ

VLSI(Very Large Scale Integration)とは、素子の集積度が10万~1000万個程度のICである。集積度は急速に高くなり、1982年には1MビットDRAMが開発されるまでになった。

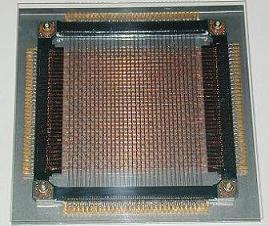

IBMは、1979年にシステム/4300シリーズを発売した。中・小型機シリーズであるが、これが最初のVLSIを搭載した第4世代機だとされている。さらに、IBMは、1981年にSystem/370-XAアーキテクチャおよびこのアーキテクチャに基づく大型機種「3081K」を発表した。VLSIを熱伝導モジュール(TCM:Thermal Conduction Module)という構造で組み込み、論理アドレスビットを31ビット(論理アドレスが2GBに拡張)にするなど、第4世代機の本命となった。

IBM対抗者に成長した国産メーカー

- 1979:富士通、コンピュータ関連売上高で日本IBMを抜く

- 1985:富士通、コンピュータ設置金額で日本IBMを抜く

汎用コンピュータ売上高シェアの推移 出典:「コンピュータ会杜10杜の実力分析」 『コンピュートピア』1982年11月号 |

汎用コンピュータ設置金額シェアの推移 出典:『コンピュートピア』各年1月号 |

国産メーカー再編の3グループのうち、特にIBM互換を追求した富士通―日立のMシリーズは、相対的に安価でIBM機と同様な利用ができること、しかも、日本語取り扱いが進んでいることなどの利用により、国内市場で急速にシェアを伸ばした。

1980年代後半には、米国では、バロースがスペリーを買収してユニシスになり、CDCがスーパーコンピュータ事業から撤退するなど、汎用コンピュータメーカーの再編成が進んだ。それに対して、富士通はアムダールの筆頭株主になり、日立データ・システムズNASを買収するなど、IBMコンパティブルメーカーの大手が日本企業の傘下になった。コンピュータ業界はIBMと日本企業だけになるだろうとすらいわれ、日本企業はIBMを脅かす存在になったのである。

IBM産業スパイ事件

IBMは、System/370-XAの技術に特許や著作権を重視したが、これは互換機対策だともいわれている。1982年には、IBMが国産メーカーを訴えたIBM産業スパイ事件が話題になった。不祥事をあえて紹介する理由は、次の2点を示したいからである。

・日本メーカーがIBMに最大の競争者であると認識させるまでに成長したこと。

・ビジネスの駆け引きにおいて、日本は米国と比較してウブであったこと。

IBM370互換機の発展により、IBMのシェアは50%程度までに低下していた。その強力な相手はAmdahlと、MシリーズでIBM互換路線を鮮明にしている日立と富士通である。また、Amdahlは富士通の資金援助を受けている。

1982年に、FBIは米国内で日立製作所と三菱電機の社員を逮捕した。容疑は、三菱電機はSystem/370、日立製作所はSystem/370-XAと3081Kに関する機密情報の不正入手であり、主な標的が日立であることは明らかで、日立のメインフレーム開発をしている神奈川工場の工場長まで逮捕状を出した。

日立が当時使っていた米国の調査会社が3081Kに関するレポートを持ち込んだ。それを日立がすでに入手していることを示すと、調査会社がIBMにそれを伝え、FBIがIBMの依頼によるおとり捜査により、他の情報も入手するように誘い、その不正行為を証拠としたのだという。

日本の感覚では、騙されて犯人にさせられたようにも思われる。日立は裁判で全面的に争う姿勢を見せたが、1983年に和解し、日立はIBMに巨額の解決一時金と外部仕様情報のライセンス料を支払うこと、5年間IBMの監視を受けることになった。

これとは別に、IBMと富士通の間でも秘密交渉が行われているとの噂が起こった。当時は公表されなかったが、1983年に交わした和解契約の解釈をめぐり米国仲裁協会にもちこまれた。結果として、富士通は、IBMのクレームに対する免責を受けない代わりに、富士通は全指定プログラムに対する一括ライセンス料支払いに合意した。

いろいろ紆余曲折があったが、決着したのは1987年頃である。その頃には、コンピュータの動向は汎用コンピュータからオープン系へと移行する寸前であり、もはやIBM情報の重要性が低下し始めたのである。

- 日経エレクトロニクス「電子産業史 1982年:IBM産業スパイ事件」

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080807/156203/ - 松崎稔「初めて明かす、「IBM・富士通紛争」と徹底報道の舞台裏」

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061012/250584/ - 高橋 茂「プラグコンパティブル・メインフレームの盛衰(2)」

http://museum.ipsj.or.jp/guide/pdf/magazine/IPSJ-MGN440413.pdf - 日経コンピュータ「IBM-富士通紛争の当事者が四半世紀ぶりに沈黙を破り、秘密契約締結に至る厳しい交渉経緯を出版」

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071114/287227/

「第五世代コンピュータ」プロジェクト

通商産業省(現経済産業省)は、長期的な政策として、単にIBMに追従するのではなく、それを超えたコンピュータを検討・開発して、日本がコンピュータでの世界最先端となるべきだと計画した。そして1982年から10年計画で「第五世代コンピュータ」を開発する国家プロジェクトを立ち上げた。

予算対策などの理由により、当時話題になっていた人工知能が重視された。エキスパートシステムや自然言語翻訳などが喧伝されたが、その真の目標は高速並列推論マシンの開発であった。しかし、人工知能分野でも並列推論マシンの分野でも、特記すべき成果は得られなかった。

1980年代後半:通信の自由化とSIS

1980年代後半に入っても、汎用コンピュータの性能向上が続き、全盛期を迎えたのであるが、ハードウェアは基本的にはこれまでの延長であり、抜本的な変化は起こらなかった。この頃から、大きな話題はネットワークとパソコンに移ってきた。

SIS概念の普及

従来のコンピュータ活用は、業務作業のシステム化や意思決定の支援など、人間の活動を支援することが主であった。ところが、1980年代中頃になると、企業間ネットワークの発展により、航空会社が旅行代理店に座席予約端末を設置したり、メーカーと小売店の間で受発注をオンラインで行うことにより、受注増大に役立つ利用へと発展した。このように、ITは企業競争での競争優位を確立するための武器だと認識され、SIS(Strategic Information System)といわれるようになった。

ITを経営戦略の観点から運営することが重要だとされ、CIOの職務が重視され、IT部門の任務はシステム開発や運用などのデータ処理部門から経営戦略とIT動向を結び付ける戦略部門になるべきだと指摘されるようになった。

参照:「SIS」

通信自由化とビジネス活用高度化

SISを実現する社会的インフラとして、他社のコンピュータ間でデータをオンライン交換すること、すなわち、企業間ネットワークが必要になる。ところが、1980年代前半までは、日本では郵政省の電信電話公社が通信事業を独占しており、データ通信や企業間通信には厳しい規制があった。そのため、米国でのSISの成功例などが伝えられるに伴い、産業界から規制緩和を要求する声が高まった。

1970年代から通信回線利用の規制緩和が進んできたが、1985年に電気通信事業法され、通信回線の自由化が完成した。

- 民営化

電信電話公社が廃止され、電信電話株式会社(NTT)になった。それとともに、新規事業者の参入を認めた。 - 自由化

他社や不特定多数とデータ通信を行うことが原則自由となった。

銀行第3次オンライン

1980年代後半では、日本経済はバブル経済で高度成長期にあった。それに伴い、金融機能の高度化が必要になった。それと通信回線の自由化が重なり、銀行や証券会社でのIT活用の高度化が行われた。それを金融3次オンライン化という。

1988年から1990年にかけて、金融3次オンライン化以外にも公共事業(電力、ガス、JR)、消費税、元号が重なり日本のシステム開発能力を超えた需要が発生した。大量なIT人材不足が生じたのである。

ソフトウェア危機の認識とΣプロジェクト

「ソフトウェア危機」は、1968年にNATO(北大西洋条約機構)の科学委員会で指摘されていたが、日本でも1980年代後半に人材不足が顕著になった。産業構造審議会情報産業部会は、1987年に「高度情報化社会を担う人材の育成についての提言」を発表、ソフトウェア需要は、1985年に3.5兆円であったが、2000年には 134.6兆円に拡大し、97万人のソフトウェア技術者が不足すると警告した。

これに先立ち、国は1895年にΣプロジェクトというソフトウェア生産工業化システム構築計画(1989年まで)を発足させた。

「いつでも、誰でも、どこにいても、コンピュータの機種に関係なく、きわめて品質のよいソフトウェアを、工業生産的手法で開発できる」(情報サービス産業白書より抜粋)ことを目指したものである。

・ソフトウェアの品質向上の方法論を確立、普及する。

・それにより開発したソフトウェア部品を、Σセンターという巨大コンピュータに蓄積する。

・その部品をΣネットワークにより、自由に利用できるようにする。

現在でのオープンソースやSaaSの概念に似た概念であるが、現実には適切なソフトウェアの開発や登録が行われず、普及に失敗してしまった。

1990年代:汎用コンピュータの凋落

ダウンサイジング

1980年代を通して、パソコンの費用対性能比は急速に向上した。1980年代末から1990年代にかけて、ダウンサイジングの動向が進み、1992年頃を境にして、金額ベースでもパソコンが汎用コンピュータを追い抜くようになった。

ダウンサイジング(日本) 出典:日本電子計算機「コンピュータノート 1997年版」より作図 |

汎用コンピュータの衰退

1990年に、IBMは、システム390の概念を発表した。アーキテクチャ名をESA/390とし、製品シリーズ名をESシリーズ、OS名をESAシリーズとして再編成しただけでなく、ソリューション機能としての主要企業情報システム機能までも含む、包括的な製品体系としての概念を示したものである。

OSでは、IBM独自OSと合わせてUNIXも一元的に管理する機能をもち、通信系でも自社と業界標準を両立させるなど、汎用コンピュータシステムとオープン系システムを統合するものであった。

しかし、この「システム360の発表以来の大規模な革新」をもってしても、ダウンサイジングの波を変えることはできず、汎用コンピュータは衰退の道を進むことになる。そして、1992年には、IBMをはじめとする米メインフレーム企業でリストラが相次ぐようになり、1993年には、富士通はIBM互換路線を独自路線に転換した。

ダウンサイジングはその後も進行し、2000年代中頃になると、汎用コンピュータの全コンピュータ出荷金額に占める割合は10%以下にまで低下した。